Pierre Boccanfuso

Ingénieur de recherche au CNRS

Responsable de production audiovisuelle

Membre de l'UMR 8170 Centre Asie du Sud-Est

Travaux en anthropologie visuelle depuis 1994

Terrains de prédilection : Palawan (Philippines)

Du privé au CNRS

Le film documentaire est souvent confronté aux besoins commerciaux des chaînes télévisées et producteurs. J’en ai fait l’expérience à travers mon passé d’opérateur de prise de vues, monteur et réalisateur dans le privé. J’ai toujours œuvré pour que mes films, ou les films auxquels je participais, soient respectueux de la réalité.

En 1994, j’ai décidé de m’orienter vers les films documentaires ethnographiques et de collaborer étroitement avec des anthropologues. J’ai délaissé la notion d’équipe de tournage en filmant seul afin de privilégier l’immersion totale et la relation de confiance entre les autochtones et moi-même. Le résultat de mes travaux filmiques, alors que j’étais intermittent du spectacle, a été concluant et a débouché sur un poste d’ingénieur d’études au Centre National de la Recherche et Scientifique (CNRS), avec comme emploi type celui de réalisateur audiovisuel.

Les films documentaires que j’ai écrits et réalisés m’ont servi de supports à des enseignements en anthropologie visuelle destinés à des étudiants universitaires (France, Philippines, Taiwan), à des chercheurs et ingénieurs du CNRS, à des étudiants d’unités de recherche (France, Vietnam) et d’Institut Français (Maroc). Ils m’ont également servi de supports à des séminaires (CNRS, EHESS, Musée de l’Homme) et conférences (Musée du Quai Branly, Festival Cinéma du Réel, Université d’Eté, Alliance Française).

Ces enseignements, séminaires et conférences contribuent à ma réflexion permanente sur mes travaux audiovisuels, à l’examen critique de mes propres réalisations de films documentaires, à ma recherche sur le film ethnographique et l’anthropologie visuelle que je partage régulièrement avec des chercheurs et enseignants.

Mes films documentaires - de par leurs diffusions non seulement dans les circuits universitaires et de recherche mais aussi à travers des chaînes de télévision et des festivals internationaux de films documentaires - contribuent à la vulgarisation, la valorisation et la visibilité des travaux de chercheurs du CNRS et au rayonnement des unités de recherche auxquelles ils sont rattachés.

Anthropologie visuelle au sein d’une population Palawan

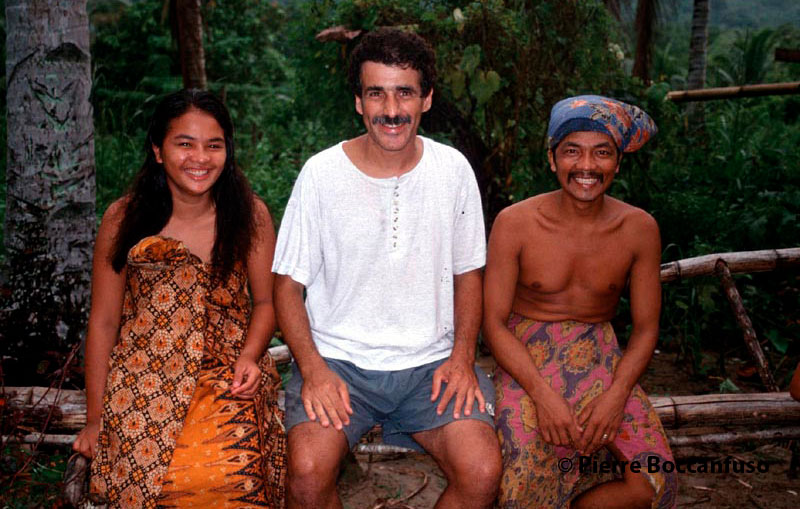

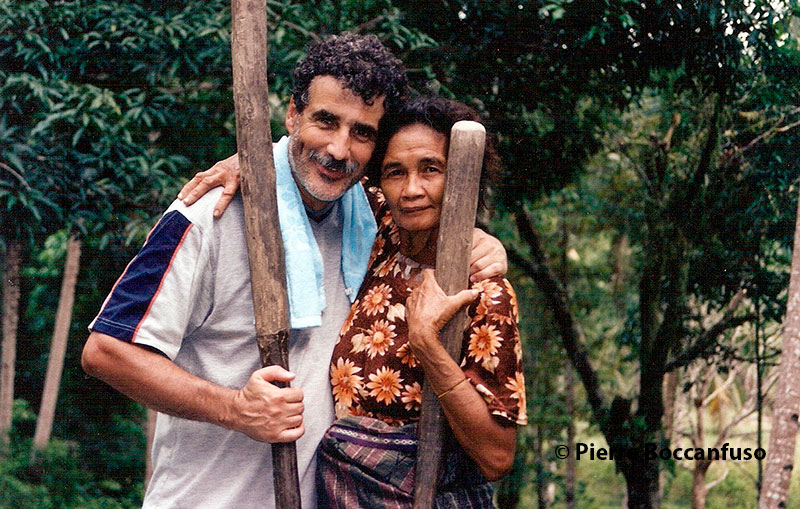

Depuis 1994, je travaille en anthropologie visuelle au sein d’une communauté Palawan vivant en forêt, aux Philippines. Grâce à Charles Macdonald - anthropologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste des Philippines - j’acquiers, sur le terrain, une excellente connaissance du dialecte et des traditions Palawan.

Je filme cette société chaque année.

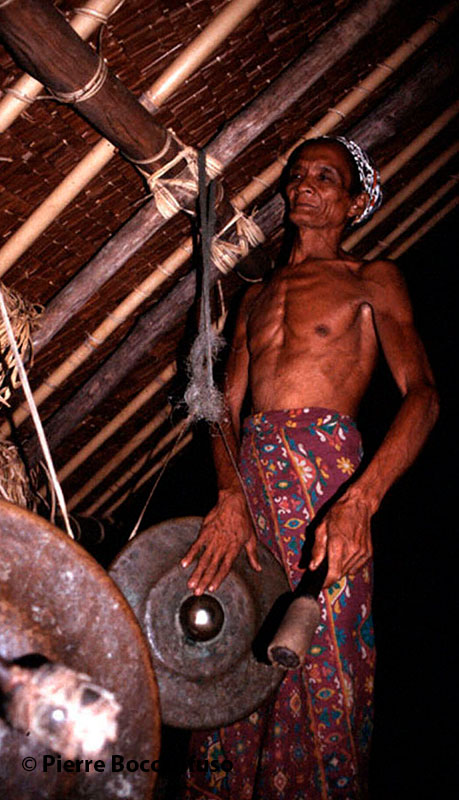

Les Deux fils du chaman (56’) est le premier film documentaire ethnographique que j'écris et réalise sur cette communauté Palawan.

Il est diffusé, en 1998, sur Arte, en prime time, et à l’étranger.

Ce travail de longue haleine en anthropologie visuelle, au sein d’une communauté Palawan, est pérennisé grâce au CNRS qui me recrute, le 1er décembre 2000, au sein de la Maison Asie Pacifique et me permet de filmer cette société chaque année et même deux fois par an.

J'écris et réalise un second film documentaire Le Chaman, son neveu… et le capitaine (87’) sur cette même communauté Palawan à travers les mêmes personnages que ceux du premier film.

Ce travail de recherche et de réalisation audiovisuelle montre l’évolution de cette population, aux croyances animistes, face aux influences extérieures à leur communauté.

Le CNRS me soutient dans ce projet et me permet de travailler en partenariat avec une société de production audiovisuelle, spécialisée dans les films documentaires scientifiques.

Ce film est sélectionné dans plusieurs festivals internationaux de films documentaires. Il y remporte des prix et mentions dont une Mention au prestigieux Cinéma du Réel (Paris, 2008), le Prix du Public et la Mention Spéciale du Jury au Festival du Film Documentaire d’Agadir (Maroc, 2008), le Grand Prix au Festival du Film de Chercheur (Nancy, 2009).

Ce film est diffusé sur Planète, en 2010.

J'écris et réalise un troisième film documentaire A la recherche du chaman qui boucle une trilogie filmique sur cette communauté Palawan contant son mode de vie et son évolution durant plus de deux décennies (1994-2016).

En 1995, alors que nous marchions en forêt, je me souviens avoir dit à Charles Macdonald : « cela serait bien que je puisse réaliser une trilogie sur les Palawan ». L’idée m’avait traversé l’esprit alors que je n’en étais qu’au premier tournage du premier film après les repérages de 1994. Ce n’était qu’une idée… pas encore un projet car celui-ci me semblait tout simplement lointain et inimaginable. En 2016 - après 22 terrains et tournages en totale immersion en 22 ans - ce projet est concrétisé.

Ce film est décliné en deux versions :

- un 52’ pour France Télévisions avec voice-over et commentaire diffusé sur France 5 (2015 et 2017) et TV5 Monde (2016) : Y a-t-il un chaman dans l'ethnie ?,

- un long métrage (95’) sous-titré et sans commentaire : A la recherche du chaman. Grand Prix « Dragoslav Antonijević » au Festival International du Film Ethnologique de Belgrade (Serbie, 2017)

C’est cette deuxième version qui deviendra le troisième volet de la trilogie filmique et que j’utiliserai dans mon travail en anthropologie visuelle au sein du CNRS, d’universités et de festivals de films documentaires.

Cette trilogie filmique repose sur une relation de respect mutuel, de confiance, de complicité et de connivence établie avec les Palawan au cours de nombreux séjours et tournages.

Je filme le destin individuel de ces Palawan dont les rencontres, les dérives, les accidents tissent une histoire riche en rebondissements, jusqu’à atteindre l’atmosphère d’un film de fiction avec son intrigue et son dénouement.

-

Image full time, s: Image full time, s: Image full time, s: Image full time, s: Image full time, s: Image full time, s: Image full time, s:Image link: Image link: Image link: Image link: Image link: Image link: Image link:Background: Background: Background: Background: Background: Background: Background:

C’est la réalité elle-même avec ses événements cocasses ou tragiques, ses drames et ses joies, qui nourrit la dramaturgie du film, du simple fait que toute séquence confronte les personnages à leur destin. Derrière les péripéties de chacun des personnages du film, c’est l’avenir de la société Palawan, sa survie ou sa disparition, qui se joue sous les yeux des spectateurs.

Devant ma caméra les Palawan s’expriment et évoluent naturellement en oubliant jusqu’à la présence de celle-ci, habitués à me voir l’utiliser, depuis 1994, à différents moments de leur vie. Ils sont spontanés, se disent leurs quatre vérités, se répandent en invectives, échangent des plaisanteries grivoises sans accorder aucune attention à ma présence.

Le spectateur accède directement à la vie quotidienne de cette population, à ses rires et à ses émotions, à ses joies et à ses peines. Il a l’impression d’être au milieu des Palawan, au cœur de l’action, de les voir avec son regard et non pas avec la distance d’un point de vue extérieur. Il les découvre avec son ressenti, et non pas à partir d’un exposé didactique. Le résultat est une histoire vécue de l’intérieur grâce à une caméra participante.

Ainsi, des séquences chargées d’émotion et d’authenticité apparaissent aux yeux des spectateurs et leur permettent de partager non seulement des moments intimes, chaleureux, tendres, mais aussi des altercations, des pleurs, des moments dramatiques (tels une maladie, un décès) sans aucun voyeurisme. L’enjeu de ce projet en anthropologie visuelle tient dans son suivi filmique depuis 1994 qui fait de chaque séquence un témoignage unique tant sur le plan de l’histoire que de l’ethnographie, de l’art que de l’humanité. C’est pourquoi les deuxième et troisième films Le Chaman, son neveu… et le capitaine et A la recherche du chaman sont déclinés en long métrage : pas seulement en raison de la rareté de ses images ou par souci de mémoire car la société Palawan serait menacée à terme dans son existence, mais aussi parce que la déculturation est un processus complexe et multiple, nullement linéaire, et que pour la première fois celui-ci peut se voir non pas dans ses ruptures, mais dans son évolution, son mouvement à deux temps, un va-et-vient constant entre deux mondes qui place ceux qui vivent à la lisière de l’un et de l’autre dans un état de dualité, de précarité, d’incertitude et d’angoisse extrêmes.

Parallèlement à la réalisation de cette trilogie filmique, j’ai donné une grande importance à la transmission de mon savoir-faire technique au-delà des circuits universitaires et de recherche. J’ai ainsi formé à la prise de vues vidéo cinq jeunes Palawan. Ce sont les enfants des personnages de mes films qui, m’ayant toujours vu filmer, se sont intéressés à mon travail. Leur curiosité est à l’origine de cette formation. Leur demande date de 2001. Cette année-là, Charles Macdonald et moi-même avions projeté, au sein de la communauté Palawan et sur un écran de fortune tendu par des bambous, le premier film Les Deux fils du chaman. A la projection de ce film et à la vision des différents angles de prise de vues dans une même séquence, ces jeunes Palawan ont compris pourquoi, lorsque je filmais, je tournais autour des protagonistes du film, caméra à l’épaule, au lieu de rester statique. Je les ai donc formés aux techniques de prise de vues. Je leur ai expliqué les règles de cadrage et celles des mouvements de caméra. J’ai improvisé un enseignement théorique immédiatement suivi d’exercices pratiques. Deux caméras ont été à leur disposition pour qu’ils s’entraînent à filmer des scènes de vie quotidienne. J’ai visionné, chaque année, les images filmées par les jeunes Palawan et les ai critiquées d’une manière constructive. Une séquence du film Le Chaman, son neveu… et le capitaine et des plans de A la recherche du chaman ont été filmés par un de ces jeunes Palawan.

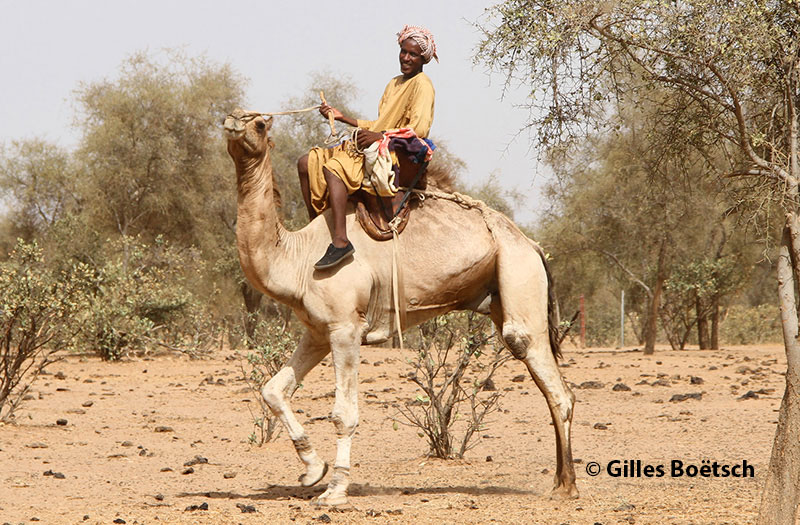

Ce travail est né d’une rencontre avec Gilles Boëtsch, directeur de recherche et anthropologue au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Il avait apprécié mon premier film sur une communauté Palawan (Philippines) diffusé sur Arte. J’avais découvert un directeur de laboratoire aux pratiques innovantes. Depuis, chacun avait suivi le parcours professionnel de l’autre à distance. Mes films documentaires - diffusés sur des chaînes télévisées françaises et primés dans des festivals renommés avec, notamment, le Grand Prix au Festival du Film de Chercheur (Nancy, 2009) et une Mention au Cinéma du Réel (Paris, 2008) - abordaient naturellement les thèmes environnementaux, médicaux et sociétaux. Dans le même temps Gilles Boëtsch participait, au sein du CNRS, à la création de l’Unité Mixte Internationale Environnement, Santé, Sociétés - basée au Sénégal, Burkina Faso et Mali - et de l’Observatoire Hommes-Milieux international de Tessékéré (au nord du Sénégal) et en assurait les directions. Naturellement, nos chemins se recroisaient et nous décidions de mettre nos savoirs en commun pour réaliser un film documentaire sur l’émergence de la Grande Muraille Verte au Sénégal.

La Grande Muraille Verte est un projet panafricain de reboisement du Sahel tenant compte de l’environnement socio-écologique, de la biodiversité et des comportements politiques locaux, nationaux, continentaux et internationaux face aux actions environnementales. Des chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - regroupés autour de l’Observatoire Hommes-Milieux international de Tessékéré - évaluent les impacts environnementaux, sanitaires et sociétaux de ce projet. Ils se penchent sur ce projet ambitieux et expliquent comment une transformation du milieu naturel par les populations humaines - à savoir l’implantation de la Grande Muraille Verte - peut contribuer à compenser, par une approche de développement durable, une dégradation de l’environnement naturel, culturel et socio-économique des populations consécutive à la désertification des zones saharo-sahéliennes. En effet, le projet international de la Grande Muraille Verte met en valeur les zones dégradées du Sahel en vue d’une gestion durable des ressources naturelles. Il est ainsi lié à des actions concrètes améliorant la vie des populations locales et, à court terme, leur octroyant des revenus. La Grande Muraille Verte est un projet partagé qui répond à une demande sociétale. Elle est une occasion exceptionnelle d’échanges et de savoirs, de recherche et développement entre les chercheurs et les populations locales. En tant qu’auteur-réalisateur, je m’intéresse au travail des chercheurs et aux conditions de vie des populations, à leurs comportements sociaux, à leur changement de vie face à l’émergence de ce projet de La Grande Muraille Verte : apparition de forages, de nouvelles activités économiques locales, changement d’alimentation, impacts sur la santé, actions médicales et sanitaires menées conjointement par l’Agence sénégalaise en charge de la Grande Muraille Verte et l’Observatoire Hommes-Milieux international du CNRS. L’UMI 3189 ESS est un laboratoire associant le CNRS (Marseille, France) et quatre institutions de formation et de recherche africaines : UCAD (Dakar, Sénégal), UGB (Saint-Louis, Sénégal), CNRST (Ouagadougou, Burkina Faso), l’USTTB (Bamako, Mali). Film documentaire produit et réalisé : La Science et la Grande Muraille Verte (60’). Co-auteurs : Pierre Boccanfuso et Gilles Boëtsch ; Réalisateur : Pierre Boccanfuso ; Conseiller scientifique : Gilles Boëtsch ; Co-production : CNRS Images et UMI 3189 ESS. Douze courts métrages (3 à 6') sur les travaux des chercheurs de l'UMI 3189 ESS et de l'OHMi de Tessékéré autour de la Grande Muraille Verte ont été produits et réalisés. Co-auteurs : Pierre Boccanfuso et Gilles Boëtsch ; Réalisateur : Pierre Boccanfuso ; Conseiller scientifique : Gilles Boëtsch ; Co-production : CNRS Images et UMI 3189 ESS. Grand Prix « Dragoslav Antonijević » au Festival International du Film Ethnologique de Belgrade (Serbie, 2017) Cette musique a été classée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO Mention au Festival International de Films Documentaires Cinéma du Réel (Paris, 2008) Ce film est le deuxième volet d’un travail en immersion totale au sein d’une société Palawan, aux Philippines, depuis 1994 (voir ci-dessous Les Deux fils du chaman) Critique de Télérama : "Au sud-ouest des Philippines, l’île de Palawan dévoile un verdoyant dédale de lianes, bambous et palmeraies. Noyé sous la forêt tropicale, cet îlot fertile abrite les Palawan, des chasseur-cueilleurs fixés depuis toujours au cœur du bandeau insulaire. Traduisant les craintes de ce peuple qu’il filme depuis 1994, Pierre Boccanfuso fait œuvre d’anthropologue et de cinéaste engagé. (…) Dans son versant naturaliste, gagné par une nostalgie édénique, le documentaire offre le meilleur : la chronique quotidienne d’une population en mutation. On perçoit une société écartelée entre l’inéluctable modernité et un apaisant repli vers l’hédonisme des anciens. Des cérémonies d’enterrement animistes aux soins de médecine traditionnelle, la caméra appréhende une identité ténue, singulière, prégnante (…) Pierre Boccanfuso, qui parle le dialecte palawan et s’est adjoint les services de l’ethnologue Charles Macdonald, semble motivé par une exigence d’immersion totale" Prix du meilleur film documentaire spéléologique, Castellana Grotte Festival, Italie, 2005 Critique de Télérama : "Ce documentaire n’est pas un film de plus sur les tribus en marge du "monde moderne". Peut-être simplement parce que, contrairement à d’autres, il raconte une histoire, avec une intrigue et un dénouement. Quand il a réalisé ce documentaire, Pierre Boccanfuso connaissait déjà l'ethnie des Palawan depuis trois ans. A la faveur de cette intimité, sans doute a-t-il su s’immerger dans le groupe jusqu’à se faire oublier. Aux moments cruciaux, les autochtones ne portent aucune attention à la caméra. Ils semblent même se prêter naturellement aux impératifs du tournage (champ- contrechamp lors d’une discussion). Si bien qu’on a le sentiment d’assister directement aux scènes de la vie quotidienne de ce peuple de chasseurs et de pêcheurs. Le sous-titrage systématique et le commentaire dépouillé parachèvent cet effet de proximité" Prix de la meilleure aventure scientifique, au Festival International du Film d’Exploration Jules Verne, Paris, 1997 Prix du meilleur sujet au Festival International du Film d’Exploration Jules Verne, Paris, 1995 Prix du Film d'Expédition au Festival International du Film Neige, Glace et Aventure, Autrans, 1994 Prix du meilleur film au 1er Festival Science et Aventure organisé par l’association Jules Verne à l’Institut Océanographique de Paris, 1992 Prix du film d’aventure sportive au Festival International du Film d’Aventure de Lille, 1988 Prix du meilleur montage INSEP 1987.

Volet formation auprès des Palawan

Anthropologie visuelle de l’environnement, de la santé et des sociétés au sein de l’Unité Mixte Internationale « Environnement, Santé, Sociétés » (UMI 3189 ESS).

Diplômes

1996 : D.E.A. Lettres et Arts option cinéma

Mention Très Bien1994 : Maîtrise d’Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles

Mention Très Bien1993 : Licence d’Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles

1981 : Diplôme Universitaire d’Etudes et d’Animation Cinématographiques

1979 : Certificat de l’Ecole Pratique de Technique Cinématographique

décerné par l’Institut National du Cinéma Français, Paris1978 : Baccalauréat C

Position institutionnelle

Autres fonctions institutionnelles

Expériences professionnelles

1991-2000 : réalisateur, opérateur de prise de vues et chef monteur

Cinéma 16 mm et Vidéo Betacam SP (films documentaires pour des télévisions). Vidéo Betacam SP (régie multi caméras et reportages)1990-91 : tour du monde (16 mois) et reportage photos

en Amérique du Sud, Pacifique, Asie du Sud-Est, Egypte1988-90 : Opérateur de prise de vues Vidéo

Betacam SP (reportages)1983-88 : responsable d’un studio vidéo

Le Cidéographe, au CREPS d’Aix-en-Provence, Ministère Jeunesse et Sports

1978-82 : opérateur de prise de vues Cinéma 16mm

pour des productions du Ministère Jeunesse et Sports (France et Italie - Carnaval de Venise 1981 entre autres)

Haut de la page de Pierre Boccanfuso12 courts métrages sur la Grande Muraille Verte

2016 - 12 x 3 à 6' - Sénégal

Co-auteur, réalisateur, opérateur de prise de vues, monteur et co-responsable de production du film

Co-auteur et conseiller scientifique : Gilles Boëtsch

Production : CNRS Images et UMI 3189 ESS Diffusion : CNRSA la recherche du chaman

2009-2016 - 95' - Palawan, Philippines

Auteur, réalisateur, opérateur de prise de vues et co-producteur du film

Conseiller scientifique : Charles Macdonald, chercheur émérite au CNRS

Production : Copsi Vidéo Production et Tabang ko dimu avec la participation de France Télévisions, du CNRS, de l’UMI 3189 Environnement, Santé, Sociétés, de la Région PACA et du département Bouches-du-Rhône Diffusion : CNRS, Universités, FestivalsLa Science et la Grande Muraille Verte

2013-2016 - 60' - Sénégal

Co-auteur, réalisateur, opérateur de prise de vues, monteur et co-responsable de production du film

Co-auteur et conseiller scientifique : Gilles Boëtsch

Production : CNRS Images et UMI 3189 ESS Diffusion : CNRS, UniversitésY a-t-il un chaman dans l’ethnie ?

2009-2014 - 52' - Palawan, Philippines

Auteur, co-réalisateur, opérateur de prise de vues et co-producteur du film

Co-réalisatrice : Angelina Boccanfuso (Palawan originaire de l’ethnie filmée et formée à la réalisation audiovisuelle par Pierre Boccanfuso)

Conseiller scientifique : Charles Macdonald, chercheur émérite au CNRS

Production : Copsi Vidéo Production et Tabang ko dimu avec la participation de France Télévisions, du CNRS, de l’UMI 3189 Environnement, Santé, Sociétés, de la Région PACA

Diffusion : France 5 et TV5 Monde, CNRS, UniversitésAutour des Palawan

2011-2013 - série de 15 films (15 x 6') - DVCam - Palawan, Philippines

Auteur, réalisateur, opérateur de prise de vues et monteur de la série

Conseiller scientifique : Charles Macdonald, chercheur émérite au CNRS

Production : Maison Asie Pacifique, CNRS

Diffusion : CNRSMusique de gongs des hauts plateaux du centre du Vietnam

2010 - série de 6 films (6 x 2'30'') - DVCam - Vietnam

Auteur, réalisateur et opérateur de prise de vues de la série

Production : Fonds de Solidarité Prioritaire Revalorisation du patrimoine muséographique vietnamien de l’Ambassade de France à Hanoi

Diffusion : Musée d’Ethnographie du Vietnam et Musée de la province du Dac LacLe Chaman, son neveu… et le capitaine

2001-2008 - 87' - DVCam - Palawan, Philippines

Auteur, réalisateur, opérateur de prise de vues et co-producteur du film

Conseiller scientifique : Charles Macdonald, anthropologue et directeur de recherche au CNRS

Production : Gédéon Programmes et Tabang ko dimu Avec le soutien du CNRS, Université de Provence, Maison Asie Pacifique et Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique

Diffusion : Planète TV, CNRS, Universités, Festivals, Alliances Françaises, Institut Français

Prix du Public au Festival International du Documentaire à Agadir (Maroc, 2008)

Mention Spéciale du Jury au Festival International du Documentaire à Agadir (Maroc, 2008)

Grand Prix au Festival du Film de Chercheur (Nancy, 2009)

Mention Spéciale du Jury au Festival International du Film à Ouidah (Bénin, 2009)Sur les toits du monde

2003-2005 - 26' - DVCAM - Taiwan

Réalisateur, co-auteur et opérateur de prise de vues du film

Conseillère scientifique : Chantal Zheng, ethno-historienne

Production : Fondation Chiang Ching-Kuo (Taiwan), Maison Asie Pacifique, CNRS, Université de Provence Diffusion : Musée National des Arts Asiatiques Guimet, cycle de films Ilha Formosa, Archives de Marseille, Centre culturel de Taiwan à ParisBornéo, la mémoire des grottes

2004 - 52' - Cinéma 16 mm et Betacam SP - Bornéo, Indonésie

Réalisateur : Luc-Henri Fage

Consultant en réalisation, co-opérateur de prise de vues et co-monteur du film

Conseiller scientifique : Jean-Michel Chazine, ethno-archéologue au CNRS

Production : Arte, MC4

Diffusion : Arte

Prix du meilleur film de vulgarisation scientifique, Festival international du film d’archéologie, Bruxelles, 2005

Prix Spécial du Jury au 10ème Festival International du Film d’Archéologie, Bordeaux, 2006

Prix du Public au 10ème Festival International du Film d’Archéologie, Bordeaux, 20061000 enfants pour l'an 2000

1999 - 4 portraits d'enfants (4 x 1'30'') - DVCAM - Manille et Palawan, Philippines

Auteur, réalisateur, opérateur de prise de vues et monteur des 4 portraits

Production : Gédéon Programmes

Diffusion : France 2Les Deux fils du chaman

1998 - 56' - Betacam SP - Palawan, Philippines

Réalisateur, auteur, opérateur de prise de vues et monteur du film

Conseiller scientifique : Charles Macdonald, anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique

Production : Gédéon Programmes, Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique, CNRS Audiovisuel. En association avec La Sept Arte

Diffusion : Arte, L’aventure humaine, Arte Allemagne, Australie, Belgique, autres TV, CNRS, UniversitésL'homme des Rochers

1997 - 52' - Cinéma Super 16 mm - Palawan, Philippines

Réalisateur Chris Hook

Assistant réalisateur du film

Co-auteurs : Charles Macdonald, anthropologue et directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique et Pierre de Vallombreuse

Production : Canal +, BBC, Taxi Vidéo Brousse. Diffusion : Canal +, BBCLes Grottes Ornées de Bornéo

1996 - 52' - Cinéma 16 mm et Betacam SP - Bornéo, Indonésie

Réalisateur : Luc-Henri Fage

Co-opérateur de prise de vues et chef monteur du film

Conseiller scientifique : Jean-Michel Chazine, ethno-archéologue au CNRS

Production : France 3, Gédéon Programmes

Diffusion : France 3, Les Quatre Dromadaires

Prix de la meilleure image, Festival d'Aventure de Val d'Isère, 19981000 Mètres sous la jungle

1995 - 52' - Betacam SP

Réalisateur : Luc-Henri Fage

Chef monteur du film

Production : France 3, Gédéon Programmes

Diffusion : France 3, Les Quatre Dromadaires, RTBF (Belgique), Channel 4 (USA)

Grand prix du Festival Espeleo Cinema 95 au XIV Festival International du Film de Spéléologie, Barcelone, 1995

Prix du film aventure et exploration, Festival International du Film d'Autrans, 1997

Prix du meilleur reportage, Spélémédia 1997Le Gouffre perdu de Papouasie

1993-1994 - 52' - Betacam SP - Papouasie Nouvelle Guinée

Réalisateur : Luc-Henri Fage

Chef monteur du film

Production : TF1, Les Films d'Ici

Diffusion : TF1, Grands Reportages, Canal+ Belgique, National Geographic USA, SuisseLa Mémoire des brumes

1991 - 52' - Betacam SP - Irian Jaya, Indonésie

Réalisateurs : Luc-Henri Fage et Arnoult Seveau

Chef monteur du film

Production : Tarentula Production

Diffusion : Canal+, RTBF Belgique, Les Sentiers du Monde

Grand prix de la Société Géographique au Festival de St Dié, 1992

Prix spécial du jury et prix du film d’exploration et d’aventure au Festival International du Film Neige, Glace et Aventure, Autrans 1992

Prix spécial du jury au Festival International du Film d’Aventure de Dijon, 1992

Grand prix et prix du public au 3ème Festival International du Film d’Expédition et d’Aventure de Liège (Belgique) 1993

Prix du public au Festival du Film de Grand Reportage de Lagny sur Marne 1993Apurimac

1988 - 13' - Cinéma 16 mm - Pérou

Opérateur de prise de vues du film

Diffusion : TF1, SiroccoLa Traversée impossible

1988 - 26' - Cinéma 16 mm - Bornéo, Indonésie

Co-auteur, co-réalisateur avec Luc-Henri Fage et opérateur de prise de vues du film

Production : MC4

Diffusion : TF1, Ushuaïa, le magazine de l’extrême, RTBF Belgique, Les Sentiers du monde, Planète, TV ItalieTerenga Guillaume

1988 - 13’ - Betacam - France et Sénégal

Réalisatrice : Marie-Hélène Brisou

Opérateur de prise de vues du film

Diffusion : Canal France InternationalLe Gouffre de Truscossa Aneïri

1987-1988 - 6' - Cinéma 16 mm - Irian Jaya, Indonésie

Auteur, réalisateur, opérateur de prise de vues et monteur du filmInga, le Défi du Zaïre

1987 - 45' - Cinéma 16 mm - Zaïre

Réalisateur : Luc-Henri Fage

Chef monteur du film

Diffusion : TF1, Ushuaïa, le magazine de l’extrême et Sirocco, RTBF Belgique, Les Sentiers du Monde, TV Allemagne, Italie, Japon

Grand prix du Festival International du Film d’Aventure Vécue de la Plagne, 1987

Grand prix du Festival du Film d’Aventure de Royan, 1988